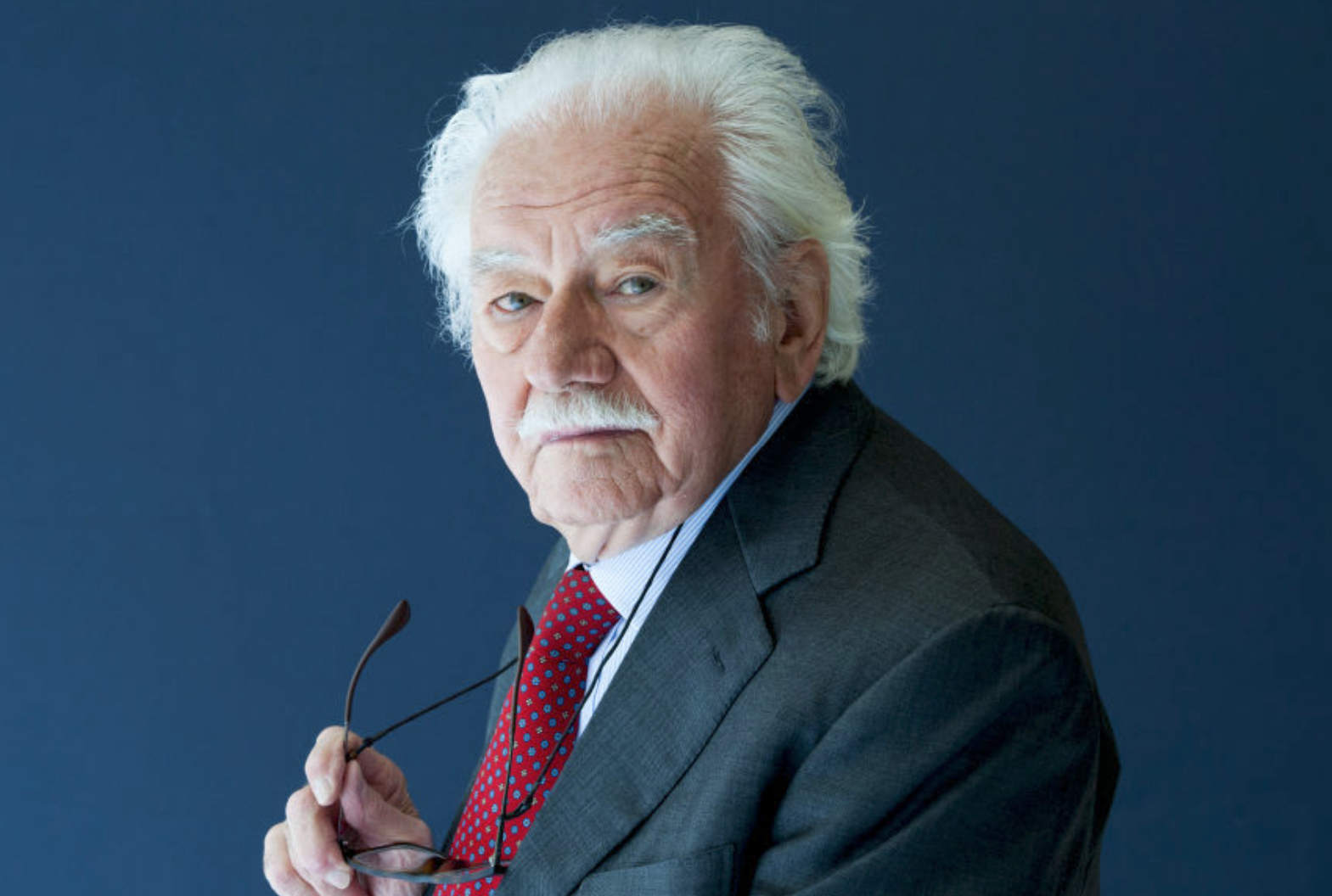

L'Associazione degli Italianisti ricorda Alberto Asor Rosa, professore emerito alla Sapienza, che ha coniugato impegno civile e scientifico e ha insegnato per cinquant'anni Letteratura italiana, formando molte generazioni di studiosi e allievi.

Ci uniamo alla famiglia, ai suoi allievi e a tutta la comunità di studiosi nel ricordo del nostro collega e maestro.

Si allega un ricordo di Gian Mario Anselmi

VOLEVO BENE AD ASOR

di Gian Mario Anselmi

Unibo e Segretario ADI 2005-2011

Volevo bene ad Asor. Non saprei come dirlo in altro modo: certo, il grandissimo studioso, certo l’inesausto attore di tante intraprese e scritti politici, certo la sua grande personalità di intellettuale. Ma c’era altro in realtà: fin da quando, ancora giovane e intimidito, ebbi l’occasione di conoscerlo, ho sempre avuto l’impressione che ci incontrassimo su un terreno non così frequente nei sodalizi accademici: un terreno fatto di comuni passioni nell’affrontare il rinnovamento degli studi letterari, un terreno intriso presto però anche di ironia reciproca e anche di reciproco “canzonamento” nel quale lui era impareggiabile ed io tentavo di stare al gioco. Un terreno quindi unico di ricchissimo scambio di umanità: per questo gli volevo, gli voglio bene. Il suo magistero si esercitò per me su questo terreno al tempo stesso “lieve” e appassionato. E’ stato un vero, grande Maestro che ebbe per i miei Maestri (pur così diversi fra loro e da lui), Raffaele Spongano ed Ezio Raimondi in particolare, una grande ammirazione: non a caso veniva sovente a Bologna e non a caso quando il Comune di Bologna conferì tanti anni orsono a Raimondi l’Archiginnasio d’oro fu proprio Raimondi che volle che fosse Asor a intervenire per la laudatio di rito nella cerimonia, evento che tutti ricordiamo qui a Bologna come straordinario per la grandezza dei protagonisti presenti (c’erano in platea anche Renato Zangheri e tanti altri prestigiosi intellettuali e politici del tempo). Da Bologna il ricordo corre ovviamente a Roma, il luogo da cui lui aveva a lungo esercitato il suo ineguagliabile magistero e dove lo incontrammo più volte ad esempio nei lavori del cantiere della Letteratura italiana Einaudi tra tanti amici ed allievi (ebbe sempre, fra gli altri, per il compianto Andrea Battistini una grande ammirazione e amicizia particolari, ricambiate, e evidenti quando decise di affidare a lui e a Raimondi forse il capitolo più originale e geniale della Letteratura, poi divenuto autonoma monografia). Per questo mi riesce difficile scindere l’ammirazione che ho sempre provato per i suoi studi e per il suo impegno civile e politico dagli incontri e dalla convivialità. Ricordo che me lo fa accumunare ad un altro Maestro e amico come Vitilio Masiello (sodale fraterno di Asor): entrambi furono insieme in Parlamento (bei tempi per gli italianisti!) e contribuirono da protagonisti indiscussi a redigere la famosa legge quadro sull’Università che non solo introdusse i Dipartimenti nel nostro ordinamento ma anche azzerò per qualche tempo di fatto il precariato storico dei giovani che lavoravano da anni nella ricerca (praticamente tutta la mia generazione). Però una cosa ancora va detta di questi tempi non esaltanti per le humanities. Su molte cose Alberto aveva visto giusto, lui che aveva speso la vita nell’insegnamento e nella ricerca: ci aveva insegnato la curiositas incessabile per gli orizzonti ampi; aveva capito che nel terzo millennio il futuro dell’Italianistica e della critica era soprattutto affidato alla nostra capacità di saper essere nel “presente” anche quando studiavamo i nostri amati Dante, Machiavelli o Manzoni ovvero a saper fare della critica l’arte del vero “discernimento” di cui lui fu esempio straordinario e che è quello che ci viene richiesto dall’”altrove” che vive fuori dall’Università e dai suoi specialismi talora “estenuati”. Qui l’impegno e il daimon politico venivano a coincidere per lui con la passione per la letteratura come chiave decisiva per poter leggere non solo la nostra storia ma il nostro stesso presente. Non a caso, nell’intrapresa che fondò tra le sue ultime, ovvero la creazione del “Bollettino di Italianistica”, fin dal primo numero volle che si desse spazio agli scrittori/scrittrici giovani e nuovi del nostro orizzonte: e per molto tempo questa Sezione vivacissima della Rivista restò (e resta) imprescindibile per comprendere ciò che si muoveva e muove nella realtà contemporanea. Ovvero una lettura dei classici che doveva sempre misurarsi comunque coi tempi nuovi e con la vita pulsante: questo e tanto altro fa di Asor un impareggiabile referente per tutti noi. Ed è soprattutto questo che lui volle comunicarmi quando apprese che ero stato eletto Segretario dell’ADI nel 2005: lui non si era mai iscritto alla nostra Associazione; anzi, come è ben noto, ebbe con ADI momenti di frizione neppure tanto mascherati e legati a storie ormai remote. Eppure, quando mi incontrò in quell’anno, ammise (con la sua sorniona ironia…) che ormai era l’ADI a rappresentare davvero gli italianisti nel loro insieme e che io come Segretario avrei dovuto battermi per le tante cose che avevamo discusso in quegli anni, ammettendo di fatto che alla nostra “generazione ADI” era affidato un compito decisivo: o ce la facevamo noi o tutto rischiava di essere messo ai margini. Non so certo se io e noi tutti abbiamo adempiuto a questa “chiamata”. Ci stiamo ancora lavorando, caro Alberto, e i tuoi tanti volumi, saggi, ricordi, romanzi, scritti militanti ci assillano e interpellano ancora: ne siamo sempre ammirati e affascinati ma adesso per un po’ lo spazio lo prendono solo il dolore e la nostalgia per un altro grande che ci lascia.